すべてのお知らせ

UPDATE 2024-05-15

第50期通常総会・令和5年度組合関係表彰を祝う会

令和6年5月14日(火) 京都 東急ホテルにて

京都扇子団扇商工協同組合 第50期通常総会を開催し、例年通りの対面形式で総会議事進行が執り行われました。

議長に伊藤友隆理事をお迎えし、予定しておりました各議案の承認を諮り、滞りなくご承認いただき閉会と至りました。

引き続き、令和5年度に伝統的工芸品業務功労者として【伝統的工芸品産業功労者等経済産業大臣表彰】を受賞されました髙嶋孝夫様をお祝いする会を開催致しました。

上記受賞につきましては、令和5年11月2日に岡山市(岡山芸術創造劇場ハレノワ)で開催されました「第40回伝統的工芸品月間国民会議全国大会記念式典」において表彰されました。伝統工芸業界の明るいニュースとして、組合全体で高嶋様のご受賞をお祝いさせていただきました。

今年度は組合の第50期という大きな節目となる総会に、高嶋様のご受賞お祝いという大変喜ばしいお席となりました。業界が抱える難題は山積しておりますが、組合員の皆様から幅広くお知恵を拝借し、組合全体で諸問題について取り組んでまいりたいと思います。

この度の総会・お祝いの会とお越しいただきましたご来賓の皆様、公私ともお忙しい中ご臨席賜りまして誠にありがとうございました。今後も京扇子・京うちわ業界にお力添えいただければ幸いです。

高嶋様におかれましては、これまでのご功績に改めて深謝申し上げます。これからも伝統工芸業界の振興と発展により一層のお力添えを賜りつつ、益々のご活躍を心から祈念申し上げます。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2024-04-15

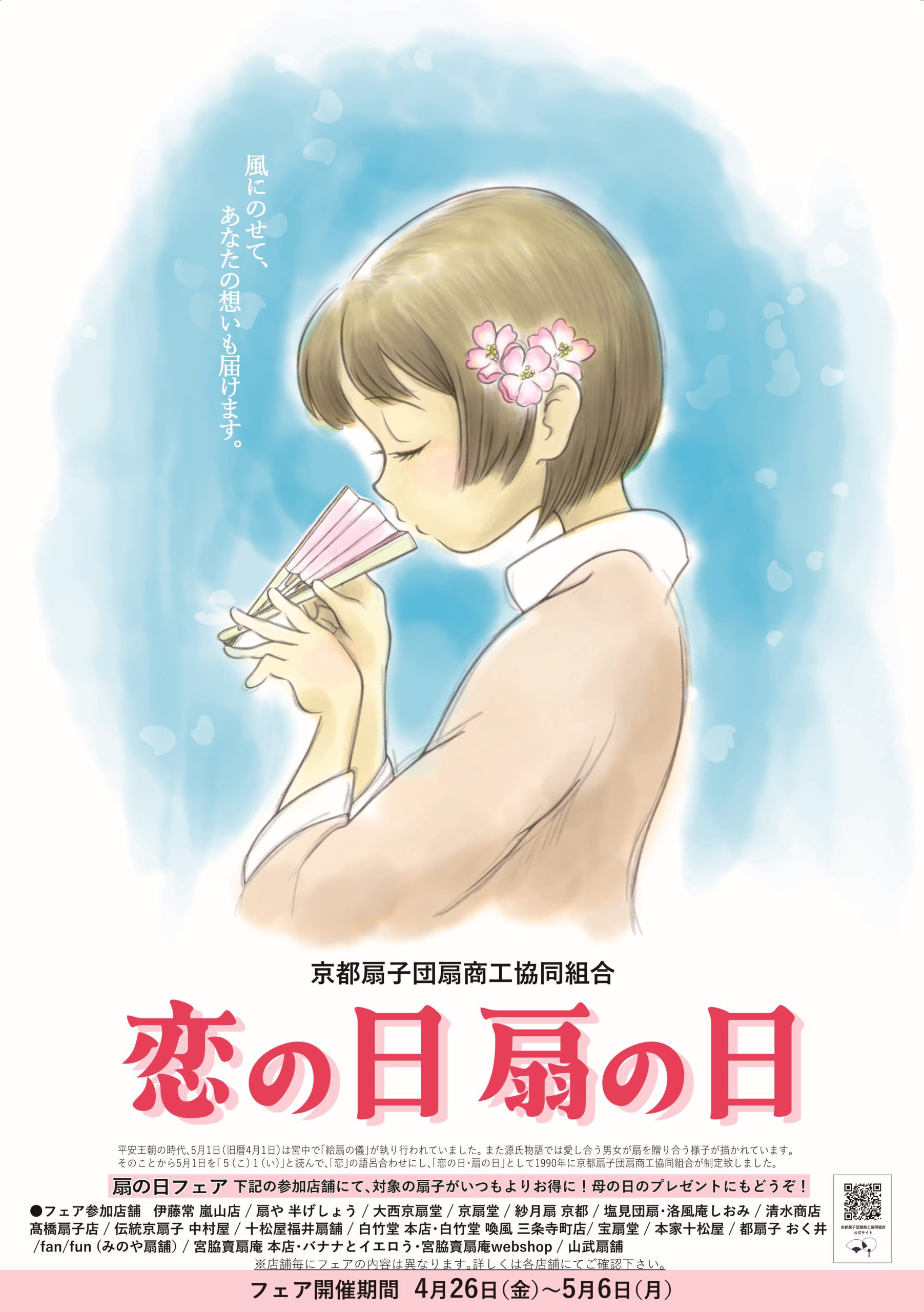

今年で第3回となりました、京都扇子団扇商工協同組合によります『恋の日 扇の日フェア』を令和6年4月26日(金)から5月6日(月)まで開催致します。

平安王朝の時代、5月1日(旧暦4月1日)は宮中で『給扇の儀』が執り行われる日でした。

それは夏の到来に備え、帝から内侍に柳筥に納めた夏扇を賜るというものでした。

また日本文学の代表的 “恋” 物語として紫式部の『源氏物語』があり、愛し合う男女が互いの扇を贈り合い、将来を約束する文化が描かれております。

このような由来を元に、当組合にて平成2年に5月1日を「恋の日、扇子・うちわの日」として制定致しました。

大切な人へ扇子に気持ちを込めて贈りあう文化があることを皆様に広く知っていただこうという企画です。今年度もフェアの参加店舗にて、普段よりもお得に扇子をお買い求めいただけます。母の日に向けて、日頃の感謝の気持ちを扇子と共にお伝えされるのもおすすめです。

※フェアの期間・内容や対象商品などは各参加店舗で異なります。詳細は各参加店舗の店頭やホームページ・SNSなどにてご確認下さい。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2024-01-09

京の匠の技を知る!伝統工芸体験

先日より続きまして、京都市内の児童と京都の伝統産業に携わる伝統工芸士との伝統工芸体験事業となります。

昨年の12月26日(火)にじゅらく児童館さんへ訪問させていただきました。

今回体験していただいたのは、じゅらく児童館へ通う児童の皆様です。また、児童館の先生方や一部保護者の方にもご参加いただきました。

扇子の成り立ちから歴史の流れとともに様々な扇子が生まれたこと、そしてその扇子は涼をとるだけでなく人の想いを表したり伝えたりする道具としても使われてきたことなど色々と学んでいただきました。地吹きや空差しの体験では、18本の仲骨を1本1本慎重に穴へ差し込みながら途中で全部抜けてしまったり、扇骨が折れてしまったりと苦戦もしつつ…子どもたちだけでなくご参加いただいた先生方や保護者の方も扇子作りを通して、職人の技量の高さを実感していただけたかと思います。また、投扇興の体験も行い、回数を重ねるごとに扇子の投げ方が上手になっていく子どもたちで、皆で盛り上がるひと時でした。

じゅらく児童館の児童の皆様・保護者の方々、先生方、体験授業をお受けいただき、ありがとうございました。

今回は京都の伝統工芸品として京扇子について学んでいただきました。ただ京都には京扇子の他にも様々な伝統工芸品がございます。さらには日本各地にもそれぞれの地域を代表する伝統工芸品がございます。京扇子作りを通して学んだ職人さんの手仕事と同様に、様々な機会を通じて日本の伝統工芸品に興味を持っていただき、そこにキラリと光る職人技を見つけていただければ何よりうれしく思います。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2024-01-09

学生等に対する伝統的工芸品教育事業

例年、当組合青年部にて実施しておりました教育事業の一環となります。新型コロナ感染症の影響でここ数年は開催を見送っていましたが、今年度より再開することができました。

京都市小学校社会科教育研究会様の企画で、一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会より御後援をいただいております。

四条河原町近くにございます京都市総合教育センターにて開催致しました。対象は京都市立小学校の4年生ということで抽選にて50名のご参加をいただきました。ご応募いただきました皆様、誠にありがとうございました。定員の都合上、抽選もれとなってしまった方々には大変申し訳ございません。またいつか別の機会に同じような体験をご提供できればと思います。

今回も普段から実施しております体験事業と同じ内容でスタートし、扇子の成り立ちやその種類・どういった使われ方をしてきたかなど、扇子にまつわるお話にしっかりと耳を傾ける子どもたちでした。ちなみに冬休みということで、ご同伴の保護者の皆様も後方にて体験を見守っていただきました。

体験の中身についても、京扇子の仕上げの工程を講師のサポートを受けつつ挑戦する子どもたちで、体験や実際の作業風景の見学を通じて扇子の作られ方や仕組みについてよく理解できたかと思います。また、投扇興の体験も実施して扇子を使ったお座敷遊びも楽しんでいただけました。

ご参加いただきました皆様、この度はありがとうございました。

暑い季節がやってまいりましたら、ぜひ今回仕上げていただきました扇子を使って涼を感じてみて下さい。お店で売られている職人さんの手だけで作られた扇子ではなく、自分の手も加わった特別な扇子であることや今回の体験内容を涼やかな風とともに思い出していただければ幸いです。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-12-05

京の「匠」ふれあい事業

例年、京都市様よりご依頼をいただき実施しております、京都市立小学校の生徒さんと京都の伝統産業に携わる伝統工芸士との伝統工芸体験事業になります。

先週の11月28日(火)に京都市立神川小学校さんへ訪問させていただきました。

今回体験していただいたのは4年生の皆さんです。

扇子の歴史についてのお話からはじまり、平安時代の日本で生まれた扇子が世界へと広がったこと、様々な場面で用いられその種類は夏にあおぐ夏扇子だけではないこと、日本人のこころや気持ちを表す道具としても用いられていることなど、たくさん学んでいただきました。

実際の体験でも、空差しに挑戦することで扇子の仕組みを知り、また職人さんの手仕事の実演を見学することでその技術の高さや様々な工程があることなどを実感していただけたかと思います。

神川小学校の4年生の皆さん、先生方、貴重なお時間の中で体験授業をお受けいただき、ありがとうございました。

今回もおひとり一本ずつ、世界に1本だけのオリジナル京扇子を作っていただきました。また来年の暑い時期にお使いいただくのはもちろん、ぜひお正月などのハレの挨拶の席でそっと手元へ置いていただいて、今回学んだ “こころを表す使い方” を実践してみて下さい。きっとその気持ちは相手の方へ伝わると思います。相手を思いやる日本人の文化を、この先も扇子とともに持ち続けていただければ何より幸いです。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-11-08

京の匠の技を知る!伝統工芸体験

前回より続きまして、今年度第2回目の京都市内の児童と京都の伝統産業に携わる伝統工芸士との伝統工芸体験事業となります。

10月28日(土)、本願寺ウィスタリアガーデンさんへ訪問させていただきました。

今回体験していただいたのは本願寺ウィスタリアガーデンさんの児童と保護者の皆様です。

扇子についてのお話から始まり、日本で生まれた扇子はやがて中国へ渡り世界へと広がっていったこと・扇子は古くから日本人の生活や文化・芸能に取り入れられ、様々な場面で重要な役割を果たしていることなど学んでいただきました。扇子の附け体験でも、お一人おひとりの様子を拝見しながらサポートさせていただき、扇子の仕組みについて詳しくおわかりいただけたかと思います。

職人さんの仕上げと並行して投扇興も体験していただき、普段はあまり見られないお座敷遊びを順番にたのしんでいただけました。点数を数えながら高得点を目指して何度も挑戦する姿にこちらも応援に力が入りました(笑)

本願寺ウィスタリアガーデンの皆様、この度は体験授業をお受けいただき、ありがとうございました。

皆様にオリジナルの絵を描いていただき、お店には置いていない世界にひとつだけの扇子が出来上がりました。暑い時期に涼をとるのはもちろん、描いた絵を眺めながら今回の体験をたのしかった思い出として振り返っていただければ何よりうれしいです。時節柄、皆様どうぞご自愛下さいますようお祈り申し上げます。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-10-18

京都の伝統産業のPRや販路開拓を図るため「しまだいギャラリー」において、第21回みやこの粋 京の技展(展示・販売・実演会)が開催されます。

長い歳月を経て培われてきた京都の工芸職人の技や工芸品の魅力を身近に感じてもらえるよう、京ならではの伝統工芸品を展示・販売・実演します。(京都伝統工芸協議会HP お知らせより抜粋)

当組合からは、株式会社大西京扇堂さん・株式会社おく井さん 以上の2社が出展されます。

開催期間:令和5年10月21日(土)~22日(日)

会場:しまだいギャラリー(京都市中京区御池通東洞院西北角)

主催:京都伝統工芸協議会

共催:京都府中小企業団体中央会

後援:京都府、京都市、NHK京都放送局、京都新聞、KBS京都、エフエム京都

【入場無料】

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-10-18

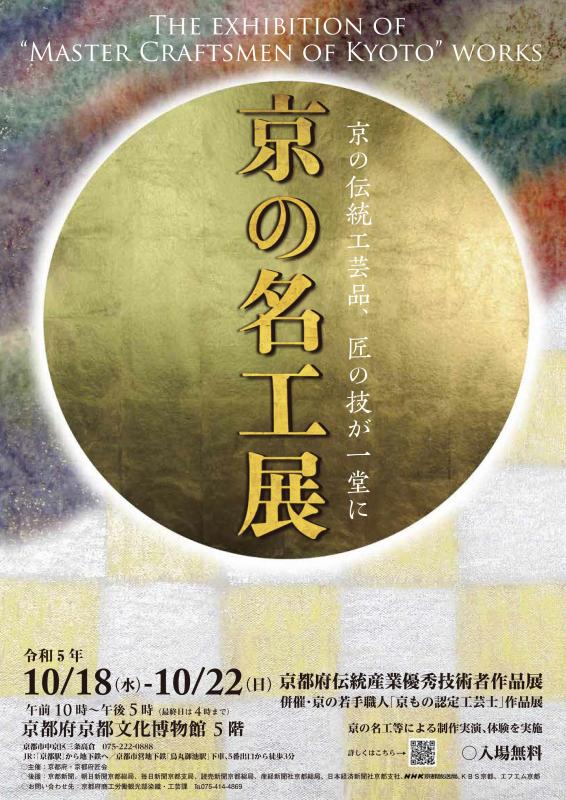

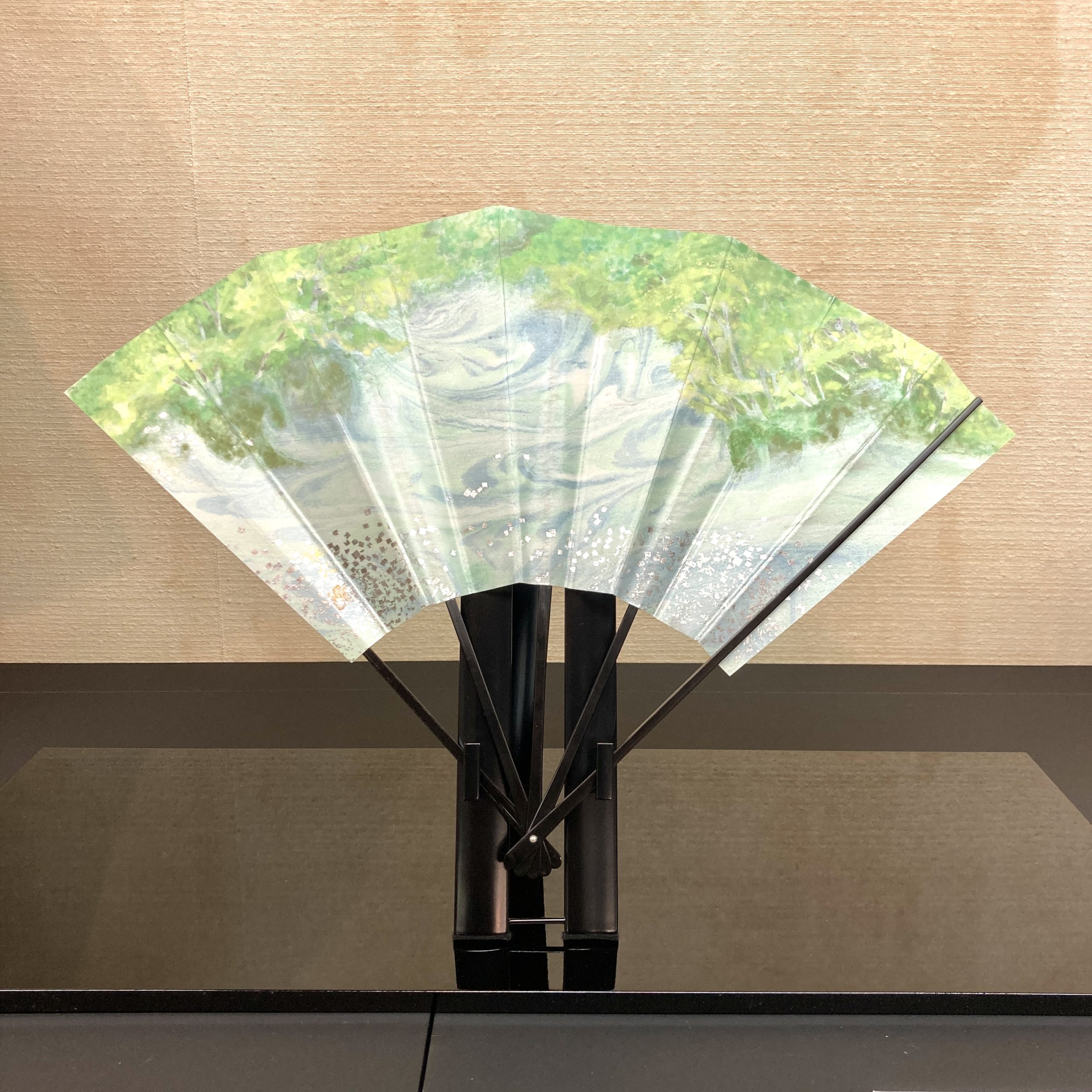

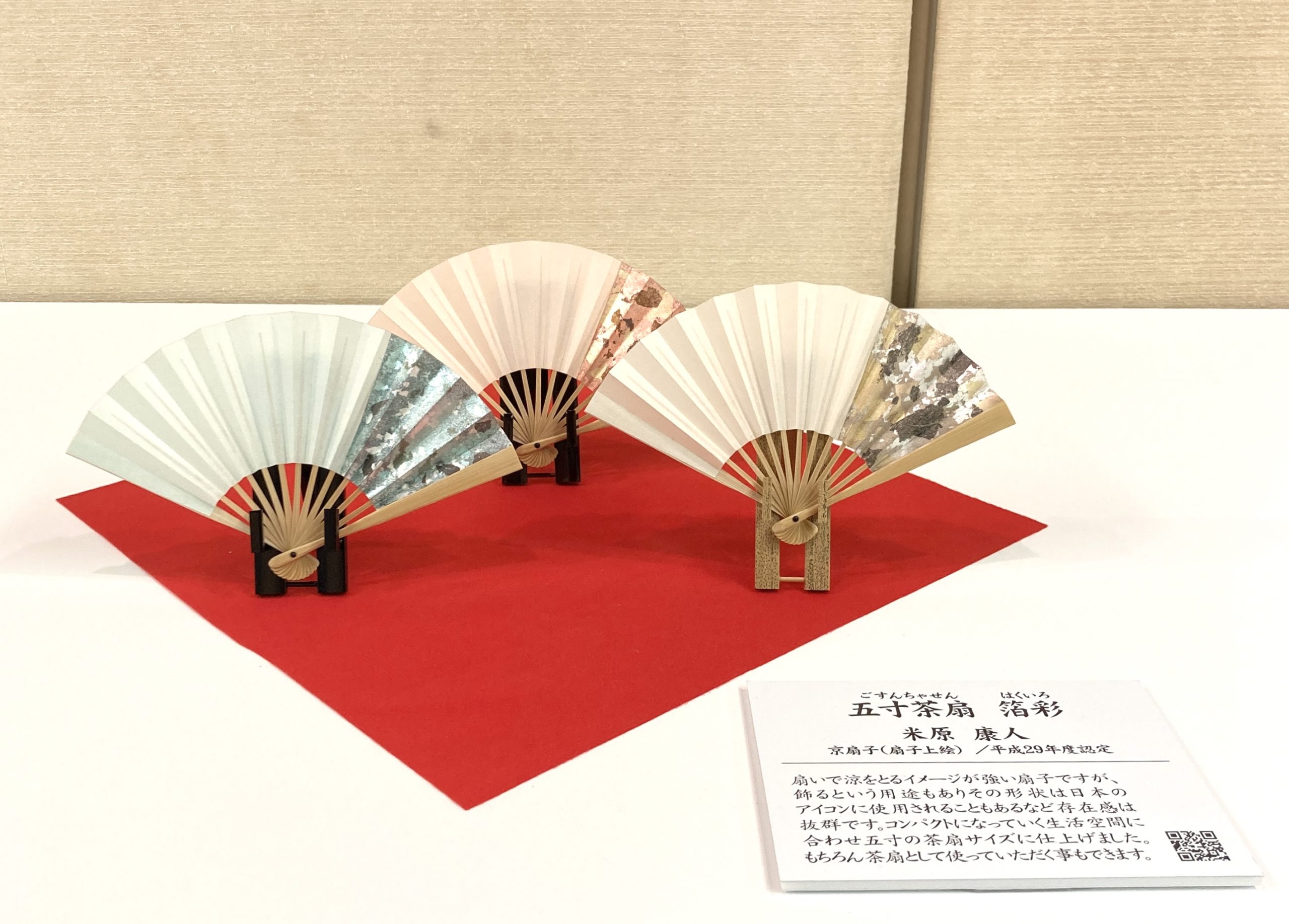

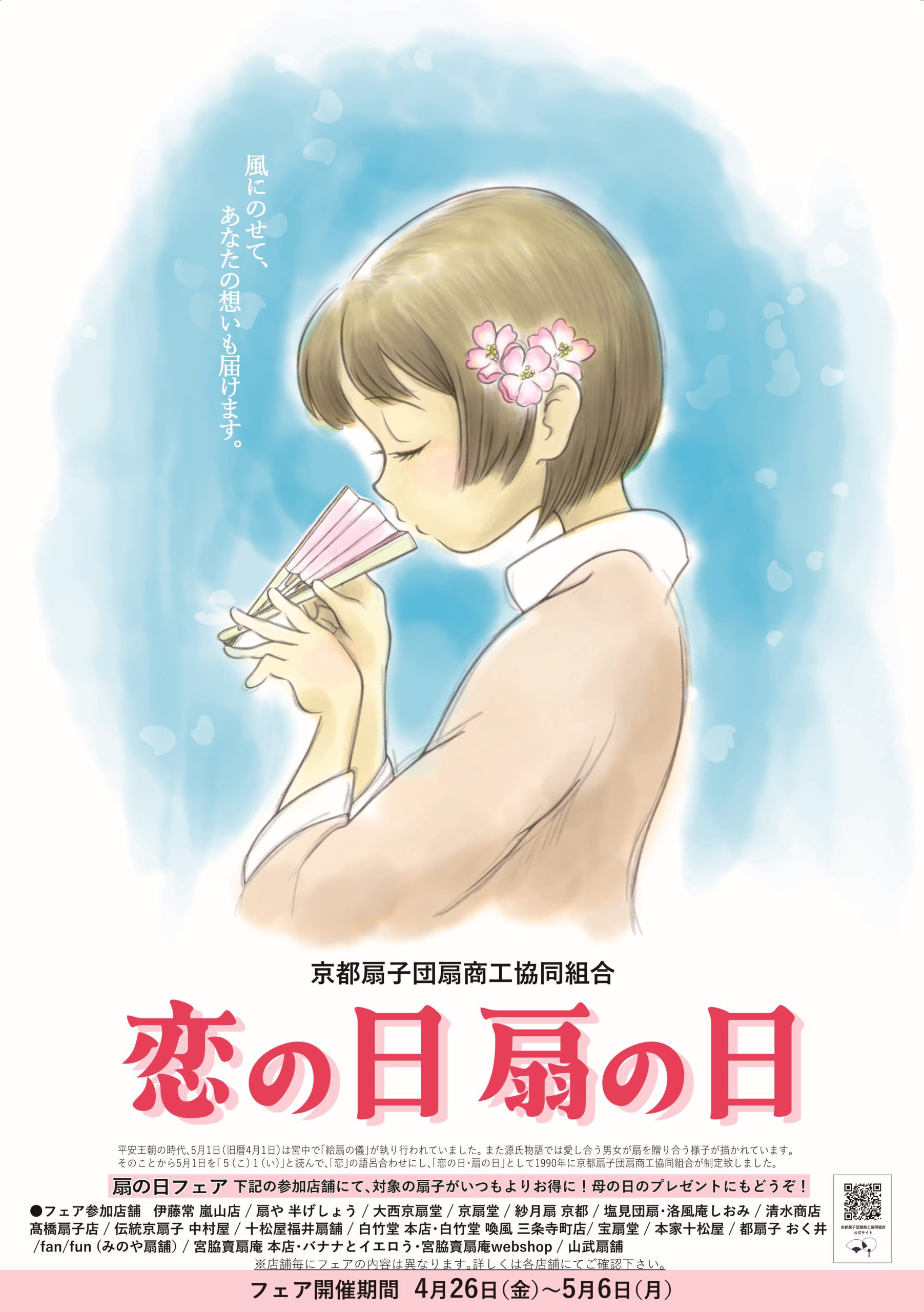

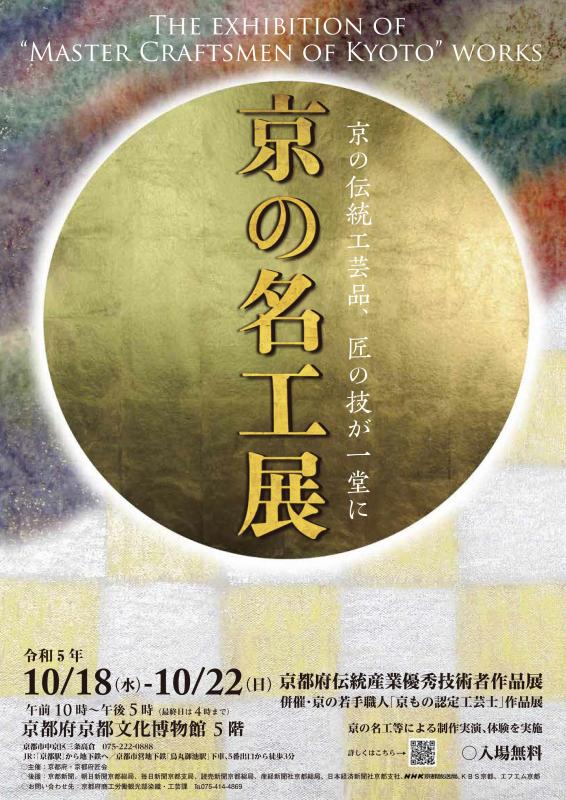

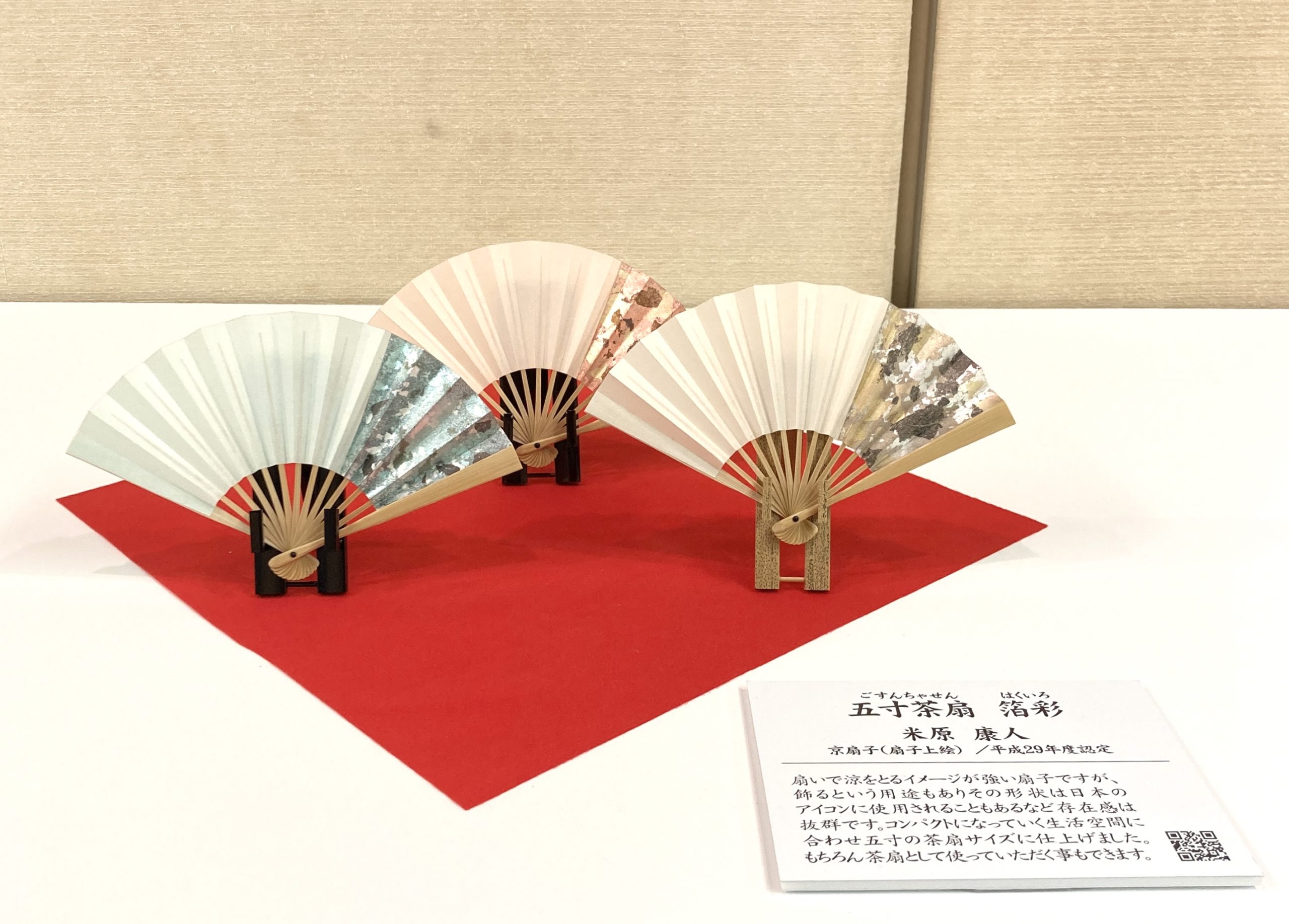

―京都府伝統産業優秀技術者作品展―

―京の若手職人「京もの認定工芸士」作品展―

「京の名工展」は、優れた技術を有する伝統工芸の職人として厳しい審査を経て選ばれ、京都府知事から表彰された「京の名工」の手による最高峰の伝統工芸品が一堂に会する展覧会です。「京の名工」が集まり発足した「京都府匠会」と京都府の共催により、昭和46年から開催される歴史ある展覧会であり、京都の秋を彩る恒例行事となっています。

また、次代を担う若手職人として京都府知事が認定した「京もの認定工芸士」の作品展も同時開催します。伝統の技術と若い感性が生み出す伝統工芸品もお楽しみください。(京都府HP 令和5年度京の名工展解説文より抜粋)

当組合及び扇子業界からは、嶋田重吉氏・木田雅之氏・野田彪蔵氏・米原康人氏・堀美由紀氏 以上の5名が出展されております。

開催期間:令和5年10月18日(水)~22日(日)

会場:京都府京都文化博物館 5階展示室

主催:京都府・京都府匠会

後援:京都新聞、朝日新聞京都総局、毎日新聞京都支局、読売新聞京都総局、産経新聞社京都総局、日本経済新聞社京都支社、NHK京都放送局、KBS京都、エフエム京都

【入場無料】

※一部展示作品につきまして、写真撮影禁止の作品がございますのでご注意下さい。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-10-18

京の匠の技を知る!伝統工芸体験

今年度も京都伝統産業交流センター様からご依頼をお受けし、京都市内の児童と京都の伝統産業に携わる伝統工芸士や若手従事者との伝統工芸体験事業がはじまりました。

第1回目として、先月の9月30日(土)に社会福祉法人衆善会 和敬学園さんへ訪問させていただきました。

小学生の児童さんお二人と職員の先生の合わせて3名で、アットホームな雰囲気のなか体験事業をさせていただきました。京扇子についてのお話や附けの体験もじっくりとたのしんでいただけたかと思います。最後に仕立てあがると、自分で描いた絵が扇面になっていますので世界に一本だけの特別な扇子として喜びつつ「プレゼントにする!」と笑顔を見せてくれたことが何より嬉しかったです。

少人数での開催だったので、附けの体験後に投扇興にもチャレンジしていただきました。扇子を蝶(的)に当てるお座敷遊びの一つでなかなか難しいのですが、すぐにコツをつかんで高得点も出るなど大盛況でした☆

和敬学園の皆様、この度は体験授業をお受けいただき、ありがとうございました。

朝晩と日中の寒暖差が大きい日が増えて、どんどんと秋が深まってまいりました。猛暑日や真夏日はなくなりましたが、また来年暑くなってきましたらぜひ扇子から生まれる涼やかな風を感じて下さい。そして今回の体験事業のことも思い出していただければ幸いです。時節柄、皆様どうぞご自愛下さいますようお祈り申し上げます。

京都扇子団扇商工協同組合

すべてのお知らせ

UPDATE 2023-06-23

第49期通常総会・令和4年度組合関係表彰を祝う会

令和5年6月22日(木) からすま京都ホテルにて

京都扇子団扇商工協同組合 第49期通常総会・令和4年度組合関係表彰を祝う会を開催致しました。

ここ数年はコロナ禍ということで対面での総会や各会合は叶わずでしたが、コロナの分類や規制の問題もクリアされましたので、例年通りの形で総会議事進行が執り行われました。

議長に伊藤友隆様をお迎えし、予定しておりました各議案の承認を諮り、滞りなくご承認いただき閉会と至りました。通常総会後には令和5年度第1回理事会を催し、令和5年度からの新理事長に引き続き南忠政現理事長が続投する旨が決定致しました。

引き続き、令和4年度に伝統工芸業務功労者として【瑞宝単光章勲章】を叙勲されました米原伸治様と【伝統的工芸品産業功労者等経済産業大臣表彰 功労賞】を受賞されました伊藤友隆様をお祝いする会を開催致しました。残念ながら米原伸治様はご欠席でしたが、伝統工芸業界の明るいニュースとして、組合全体でお祝いさせていただきました。

お二方におかれましては、これまでの功績に改めて深謝申し上げますとともに、これからも伝統工芸業界の振興と発展により一層お力添え賜りますようお願い申し上げます。

京都扇子団扇商工協同組合